Ovvero, degli inganni dello spazio urbano.

Quando esce, nel 1993, Little Buddha di Bernardo Bertolucci mette a confronto due mondi che, nelle intenzioni del film, sono solo apparentemente distanti e incompatibili. Da una parte, infatti, c’è l’India nella quale si svolge la storia del principe Siddhartha, il Buddha storico che, come vuole la tradizione, dopo avere ricevuto l’illuminazione a Sarnath, inizia la sua attività di predicatore che lo porta a girare buona parte della piana gangetica. Dall’altra, in una contrapposizione perfino troppo netta, l’occidente moderno trova negli Stati Uniti la sua più ovvia manifestazione. Parallela a quella di Siddhartha, infatti, la storia del giovanissimo Jesse Konrad si snoda sullo sfondo di una realtà perfettamente e integralmente urbanizzata, confortevole e tecnologica, la cui raffigurazione, giocata sulle tonalità gelide del blu e del grigio, diventa il contraltare anche visivo delle tinte calde in cui è ritratta un’India forse un po’ troppo di maniera. Tuttavia questa opposizione, come viene fuori dal film, è più apparente che sostanziale: illusorio come è illusoria la nostra percezione della realtà, secondo i principi più antichi della filosofia indiana, il confine tra questi due mondi crolla nel momento in cui proprio Jesse si rivela una delle reincarnazioni del Buddha.

Gli spazi, come accennavo prima, hanno un ruolo fondamentale nella grammatica visiva del film. Non solo per le scelte cromatiche e per la rappresentazione del vuoto – che, con buona pace dei principi buddhisti, caratterizza lo scenario americano molto più di quello orientale, al contrario sfarzoso e opulento – ma per via della presenza, nella vita quotidiana di Jesse e della sua famiglia, di una cornice urbana che è forse più importante di quanto sembra, per quanto relegata alla funzione di puro sfondo. Sono innumerevoli infatti le immagini del film in cui, dall’appartamento luminosamente rarefatto e minimalista in cui vivono i Konrad, è possibile vedere l’inconfondibile skyline della città di Seattle, scelta in maniera, credo, tutt’altro che casuale per ospitare la storia della riscoperta “buddhità” di Jesse. Negli Stati Uniti è ancora vivissima la memoria degli anni Ottanta, che avevano trovato in New York la loro cornice ideale – e non solo ideale, a ben pensarci: le “mille luci” della città di cui parla Jay McInerney nel suo più celebre romanzo sono davvero state lo scenario delle vite di migliaia (forse milioni?) di donne e uomini che, in molti casi poco più che ventenni, hanno dato corpo a quella che David Leavitt ha poi definito la “nuova generazione perduta”, impegnata in quegli anni a condurre a Manhattan “una vita che non sfigura su una quarta di copertina”. La conclusione del decennio, però, è stata più drammatica di quanto il rampantismo proverbiale di quegli anni potesse far prevedere, e si è portata dietro un numero imprecisato di crolli. Non è infatti soltanto il muro di Berlino a venire giù, insieme a tutta l’eredità del Novecento, con un’eco che, a distanza di oltre trent’anni, non si è ancora spenta. Anche il lunedì nero dei mercati mondiali, nell’ottobre del 1987, aveva mostrato d’un colpo, negli Stati Uniti, l’illusorietà del reaganismo e del suo universo superficiale e frivolo, capace di produrre e accumulare cifre esorbitanti eppure talmente fragile da potere svanire nel giro di una notte. Alle soglie degli anni Novanta gli USA e l’Occidente tutto avevano bisogno di un nuovo scenario su cui proiettare nuove fantasie di identificazione e di appartenenza, e gradualmente diventava sempre più chiaro che proprio Seattle potesse diventare il luogo in grado di sostituire New York in termini di creazione di un immaginario condiviso, destinato farsi carico di questa esigenza. Lontanissima dalla costa est, incorniciata dallo spettacolare paesaggio della baia di Puget Sound e con il monte Rainier immancabilmente sullo sfondo, forte di una storia diversa da quella di tante città americane e perciò tanto più funzionale a rappresentare l’incredibile versatilità e irriconoscibilità di una nazione che, per restare se stessa, ha sempre manifestato la necessità e la capacità di cambiare aspetto, Seattle era il prodotto perfetto da vendere a chi sognava una città simbolo per la fine del millennio.

In questa spudorata ricerca di una nuova verginità, per l’industria culturale degli Stati Uniti tutto poteva fare utilmente gioco. C’è innanzitutto la scena musicale di quegli anni, il Grunge che, approdato a Seattle solo alla fine della sua travagliata e tutt’altro che lineare storia che coinvolgeva tutto il Nord Ovest americano, toccando perfino il Montana, finisce per diventare inopinatamente il “Seattle sound”. È poi la storia stessa della città a essere utilizzata strumentalmente da una certa propaganda dell’epoca, così da confermare la capacità tutta americana di cogliere le sfide dei tempi e immancabilmente vincerle. Seattle diventa, in questo modo, una città che sembra racchiudere insieme gli opposti: la sua immagine urbana, non diversa da quella di tante altre città degli USA, convive fianco a fianco con paesaggi naturali talmente spettacolari che perfino la sigla di una serie TV trasmessa negli anni Sessanta, Here Come the Brides (Arrivano le spose), ne celebrava “the bluest skies … and the hills the greenest green”. L’espansione di un tessuto urbano vorace e anonimo che, proprio negli anni Ottanta, si allarga a dismisura, sembra non mettere in discussione la volontà di preservare nei limiti del possibile l’identità di vecchi quartieri come Ballard, sede dei primi immigrati che, nell’Ottocento, arrivavano dalla Scandinavia per lavorare nelle industrie del legname del Nord Ovest. E ancora: la città operaia che nel 1919 ospitava il primo sciopero generale organizzato negli USA nel Novecento, sede di Boeing (uno dei tanti simboli del capitalismo fordista novecentesco), città roccaforte degli Wobblies e degna capitale di quella che qualcuno definiva ironicamente la “repubblica sovietica dello stato di Washington”, diventa alla fine del secolo un avamposto del cosiddetto capitalismo 2.0, quello di Microsoft o di Amazon, che nascono proprio a Seattle o vi si ricollocano, o del capitalismo modaiolo e finto-impegnato di Starbucks, che ha costruito la propria reputazione e popolarità internazionale su velleità intellettuali (a cominciare dal nome, preso di peso da Moby Dick di Melville, fino alle campagne ambientaliste e terzomondiste) e sulla pretesa di creare negli USA una riproduzione – del tutto fittizia – dei caffè europei.

Seattle diventa quindi l’ennesima testimonianza della capacità di auto-rigenerazione e del diritto al dissenso come componenti integranti dell’identità americana, e luogo in cui una nuova generazione, meno spietata di quella degli yuppies di qualche anno prima e più attenta e sensibile all’ecologia e ai diritti, poteva trovare il suo ideale punto di riferimento. Città nella quale non stonano neppure le derive vagamente misticheggianti figlie del revival New Age degli anni Novanta, come in fondo lo stesso Bertolucci dimostra con il suo pur splendido film: del resto, se perfino un poeta come Gary Snyder, epigono della lunga stagione hippy e beatnik, aveva trovato nel Pacific Northwest una nuova Shangri-La, a uso e consumo di turisti e “nomadi del dharma” di fine millennio, non ci voleva molto a rivendere un’intera città come luogo della nemesi morale, culturale e spirituale degli Stati Uniti. L’intera nazione, forse, era davvero stanca e svuotata dall’ossessione per l’accumulo di ricchezza e per il divertimento autodistruttivo che avevano caratterizzato gli anni precedenti, destinati a finire condannati e allo stesso tempo immortalati nelle pagine di American Psycho di Bret Easton Ellis, che, alla fine degli anni Ottanta, si stava apprestando a diventare il censore severo di quel decennio, dopo esserne stato uno dei più convintamente spensierati protagonisti.

La copertina della nuova edizione italiana di Black Hole, Coconino Press, Roma 2020.

Ma quanto c’è di vero e di autentico in questa Seattle icona degli anni Novanta, espressione di una controcultura soft e tutto sommato inoffensiva, e gioioso baluardo di un improbabile capitalismo dal volto umano, innovativo, pensoso e perfino lungimirante? A prestare ascolto a quanti l’hanno vissuta al di fuori dei circuiti della propaganda e dell’industria culturale dell’epoca, e ne hanno lasciato qualche testimonianza, molto poco. Non è solo la musica Grunge, che di quegli anni e di quella città è stata la protagonista più nota al di fuori degli Stati Uniti, che di fatto ha dato di Seattle l’immagine di una città molto più conformista di quanto per anni ci è piaciuto raffiguracela. Nelle storie e nelle immagini che Charles Burns ha racchiuso nel suo inquietante Black Hole, graphic novel uscito tra il 1995 e il 2005 (l’anno in cui i dodici episodi vengono raccolti in un unico volume pubblicato da Fantagraphics, storica casa editrice di fumetti locale), Seattle è né più né meno che una tranquilla e perbenista città borghese degli Stati Uniti, nei cui quartieri residenziali la noia e l’insoddisfazione che segnano le giornate dei protagonisti adolescenti prendono la forma di orribili mutazioni dei loro stessi corpi. Lo sprawl incontrollato della città viene vissuto da Chris, Rob, Keith ed Eliza come un labirinto infinito e allo stesso tempo asfittico e opprimente, e la città stessa si configura come luogo di nevrosi e di conformismo piccolo borghese perfino laddove sembra progettare e realizzare forme e spazi nuovi e alternativi al grigiore urbano. I parchi di Seattle, pensati come riacquisizione urbana di una wilderness ormai scomparsa o, al contrario, come graduale penetrazione della natura stessa all’interno della città, diventano nient’altro che il prolungamento della monotonia amorfa dello spazio cittadino, sotto nuove sembianze che tuttavia non alterano la percezione che gli irrequieti protagonisti del romanzo hanno della città e della sua alienante articolazione estesa.

Prima edizione del romanzo di Alexie pubblicato da The Atlantic Monthly Press, New York 1996.

Ancora: Indian Killer, bellissimo romanzo pubblicato nel 1996 da Sherman Alexie, all’epoca talento emergente della nuova generazione di scrittori nativo-americani, mette in scena una Seattle dalla doppia natura. Così come la vecchia città, distrutta da un incendio nel 1889 e rimpiazzata dalla nuova Seattle che era stata costruita letteralmente sopra di essa, è ancora visibile e visitabile, tanto da essere stata trasformata in un’attrazione turistica (la “Seattle Undeground”, che si snoda al di sotto del livello della strada nell’area più antica della città, che sorge intorno alla storica Pioneer Square), una Seattle fantasmatica, fatta di senzatetto che vivono grazie al supporto dei volontari e delle organizzazioni di beneficenza, si trova a pochi passi dalle zone più frequentate dai turisti. La contrapposizione tra le due città è tanto più stridente nelle pagine di Alexie proprio perché questo sottoproletariato urbano, popolato dagli emarginati che non trovano posto o assistenza perfino in una città in cui il capitalismo avrebbe fama di essere meno famelico e feroce che altrove, e dal cui interno sembra provenire il misterioso killer che dà il titolo al romanzo, è composto prevalentemente da nativi americani. E si tratta, paradossalmente, di quegli stessi nativi ai quali le varie amministrazioni cittadine avevano negli anni tributato deferenti ossequi popolando il downtown di monumenti commemorativi – il più celebre dei quali è il busto dedicato al capo indiano Sealth, dal cui nome, opportunamente storpiato, è stata battezzata la città – e di totem, a testimonianza che gli unici nativi dei quali può valere la pena occuparsi sono quelli morti almeno da qualche secolo. Anche in questo caso, sotto (implicita) accusa è la capacità di Seattle di celare i propri aspri conflitti di classe e i casi visibili di disuguaglianza e ingiustizia sociale dietro la facciata di un progressismo colto e liberal. Tanto il Pike Place Market quanto, soprattutto, quella Pioneer Square che dell’intera città era stata l’originario nucleo costitutivo, non sono soltanto due tra i luoghi più caratteristici e originali di Seattle, ma hanno contribuito a confermare la sua reputazione di città progressista e rispettosa delle testimonianze del proprio passato, nonostante siano lo scenario delle scene di ordinaria e quotidiana disperazione descritte dal romanzo di Alexie, espressione di una contraddizione sociale e urbana che nei primi anni Novanta era diventata ancora più esasperata che in passato.

T. A. Gibson, Securing the Spectacular City, Lexington Books, Lanham 2003.

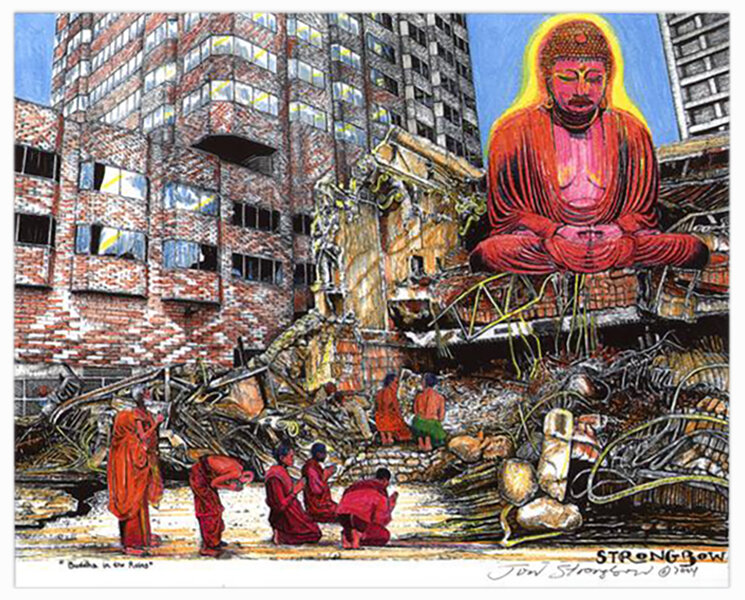

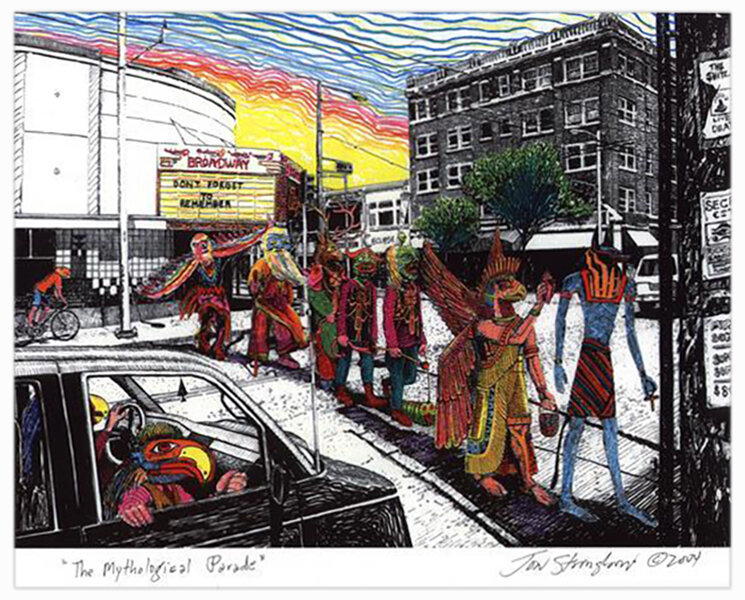

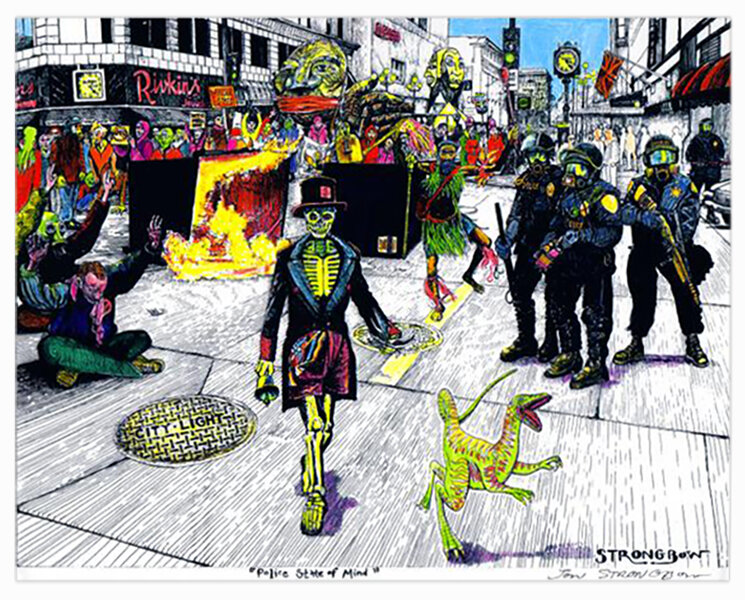

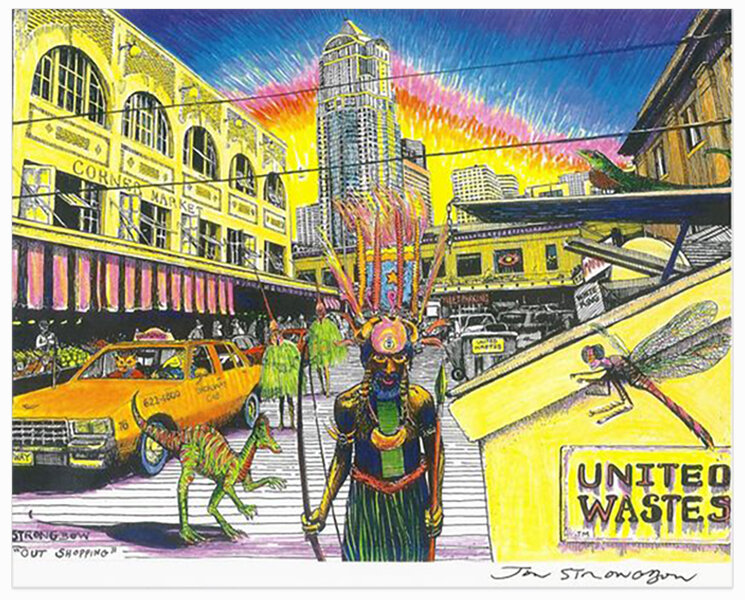

Idealizzata, ripetutamente raccontata, infinitamente reinventata, Seattle diventa il perfetto contraltare di quelli che, sempre negli anni Novanta, Marc Augé aveva definito “non-luoghi”. Al contrario dei luoghi privati di qualunque identità, infatti, Seattle di identità ne accumula decine, stratificate l’una sull’altra fino quasi a diventare parti intercambiabili di una stessa narrazione – con l’effetto, forse non molto dissimile da quello prodotto dai non-luoghi, di generare un senso di familiarità e straniamento simultanei a chiunque, prima ancora di visitare la città, provi soltanto a figurarsela. Ed è per questo motivo che, in conclusione, mi piace ricordare come questa città viene reimmaginata e ricostruita, in maniera visionaria e fantasmatica, nei dipinti di Jon Strongbow, bizzarro disegnatore nel quale può capitare di imbattersi passeggiando nei pressi di Pike Place Market. Autore di una serie di raccolte come The Ocean of Time, del 2008, difficilissima da acquistare se non dalle mani dello stesso autore (data la sua più volte dichiarata avversione per le carte di credito), in cui Seattle viene popolata di creature mitologiche, la sua prospettiva restituisce una visione disincantata e feroce delle politiche di riqualificazione urbana che la città ha subito dagli anni Ottanta in poi. Sono proprio queste politiche ad avere portato alla graduale scomparsa di numerose costruzioni storiche che si trovavano downtown, e che sono state progressivamente demolite e sostituite da edifici realizzati in modo da consolidare l’immagine della “spectacular city” degli anni Novanta, come la definisce Timothy Gibson in un bellissimo libro che ripercorre la storia sociale e urbanistica della Seattle di quegli anni. Presentata al mondo come nuova frontiera di un’urbanizzazione progressista, rispettosa del proprio passato e dell’ambiente naturale, nelle immagini di Strongbow è palpabile come in realtà Seattle sia stata scenario di vecchissime e tristemente famose strategie di desertificazione urbana ad opera di aziende locali e multinazionali, senza che l’attivismo cittadino, che pure provava ripetutamente a intervenire per evitare i numerosi scempi che si sono succeduti negli anni, sia mai stato in grado di arrestare questa operazione di ridefinizione della città, specie all’interno di quel triangolo compreso tra Pioneer Square, il downtown e lo international district.

La copertina di Ocean of Time, terzo volume basato sulla serie di disegni Secret City e pubblicato da Strangebeau Productions & Mystery School Press, Seattle 2008.

Una delle pagine di Ocean of Time, con il disegno intitolato Rite of Passage.

I disegni di Strongbow, quindi, raffigurano una Seattle violata e sventrata proprio negli anni in cui la sua reputazione di città progressista si affermava nel resto degli Stati Uniti e perfino all’estero. E la ritraggono nelle luci sinistre di una dimensione atemporale: dinosauri, guerrieri masai e maschere balinesi danzano per le strade del centro cittadino; monaci tibetani si affollano nei pressi nell’enorme e celebre troll scolpito sotto un cavalcavia nel quartiere di Fremont; addirittura il dio Shiva appare, armato del suo tridente e seduto su una pelle di tigre, assorto nella meditazione proprio nei pressi di una palestra che promette lezioni di yoga e di aerobica combinate. Perfino un’immagine delle rivolte del 1999, durante le quali il popolo no-global per la prima volta marciò unito contro l’Organizzazione mondiale del commercio proprio per le strade di Seattle, diventa il frammento di una narrazione multipla e stratificata: poliziotti in tenuta antisommossa sono collocati ai margini di un corteo in cui gli avversari del capitalismo globale diventano, di volta in volta, inquietanti umanoidi appena emersi da un romanzo di fantascienza, zombie tirati a lucido, o ancora stregoni di qualche tribù remota e non meglio identificata. Questa Seattle mi pare si possa collocare all’estremo opposto di quella, certo più nota e infinitamente più sofisticata, restituita dai fotogrammi del film di Bertolucci, nonostante una gigantesca statua del Buddha compaia anche in una delle tante sequenze visionarie di The Ocean of Time.

Una selezione dei disegni di Strongbow che fanno parte della serie Secret City. Per esplorare le molte altre opere della serie e il resto della sua produzione, si rimanda al sito web dell'autore, a questo indirizzo.

Little Buddha ritrae una città che sembrava raccontarsi, in quegli anni, come luogo di un possibile incontro tra un occidente moderno e secolarizzato e un oriente inevitabilmente assorto in un passato senza storia e intriso di religiosità. C’è senz’altro del vero anche in questa intuizione, non fosse altro perché la posizione geografica che ne ha fatto negli anni uno dei punti di approdo più frequentemente scelti dagli immigrati asiatici ha reso Seattle di fatto una delle porte americane sull’Asia. Strongbow raffigura, al contrario, una città mutilata del suo passato e svenduta allo sguardo onnivoro dei turisti e dell’industria culturale, contrabbandata come avamposto di un’America accorta e responsabile proprio nel momento in cui la logica del profitto prendeva il sopravvento e faceva a pezzi una storia decennale di militanza politica, sindacale ed ecologista. Mai come negli anni in cui veniva spacciata come la città più viva e vivace degli Stati Uniti, forse, Seattle era ormai morta da un pezzo. Le tavole di Strongbow sono là a ricordare che nelle voci di chi ha voluto consegnarci una testimonianza di quegli anni, silenziate, ignorate e presto dimenticate, o addirittura del tutto travisate, come nel caso della musica Grunge, Seattle resta un sintomo più ancora che un simbolo: della natura proteiforme del capitalismo americano e globale, e della sua capacità di metabolizzare perfino gli episodi più ostili della propria storia così da incorporarli e trasformarli in una nuova pagina, inaspettata e finanche anticonformista, dell’eccezionalismo americano.

Fiorenzo Iuliano

Professore Associato di Letteratura Anglo-americana

Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali – Università di Cagliari

È possibile contattare l’autore del post a questo indirizzo.